ATTI

L’OPERA DEL GIUDICE NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE

Incontro di studio organizzato dal C.E.U. in collaborazione con

la Suprema Corte di Cassazione

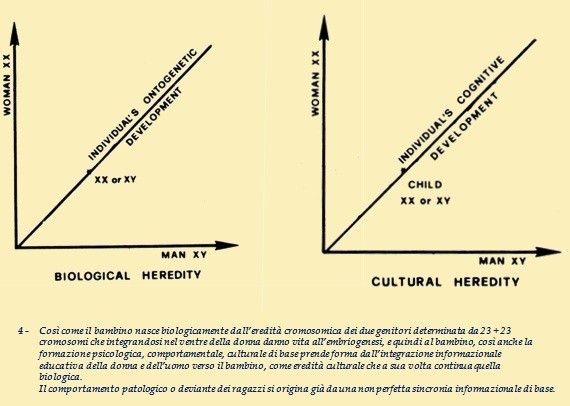

Palazzo di Giustizia – Aula Fioretti

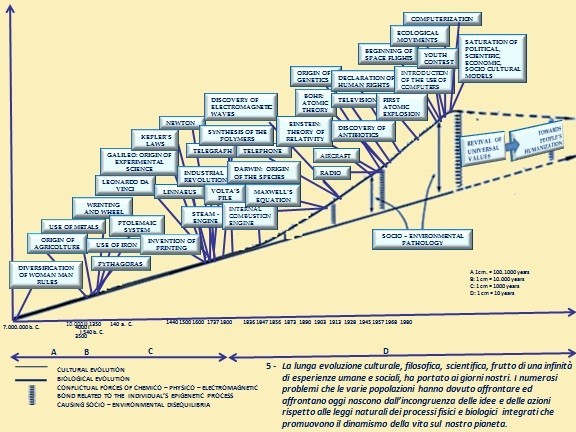

Roma, 28 gennaio 1986

INDICE

Presentazione del Presidente del C.E.U.

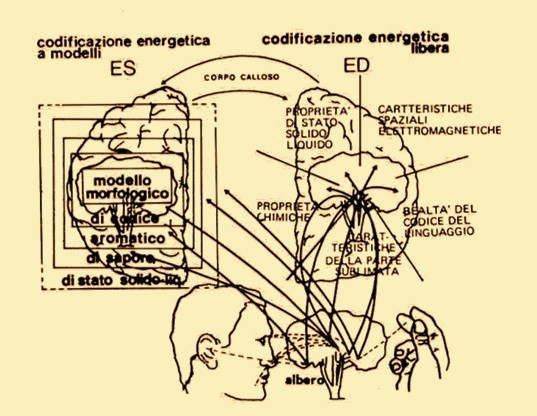

Prof. Michele TRIMARCHI

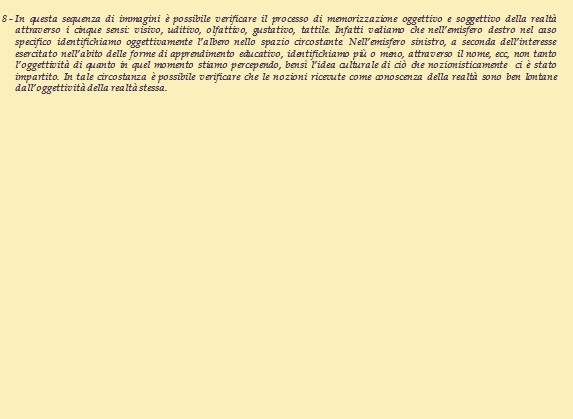

Introduzione di

S. E. Dott. Giuseppe TAMBURRINO

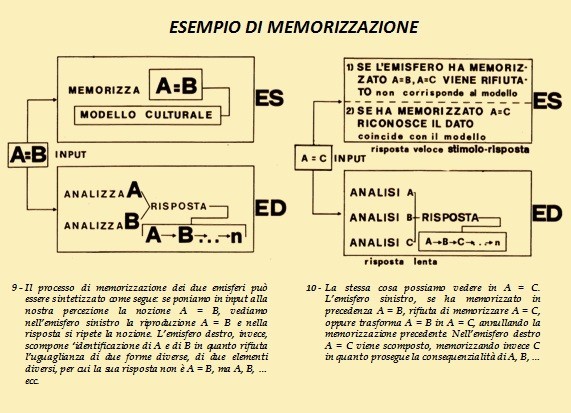

Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione

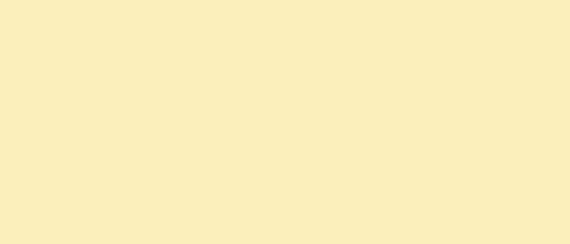

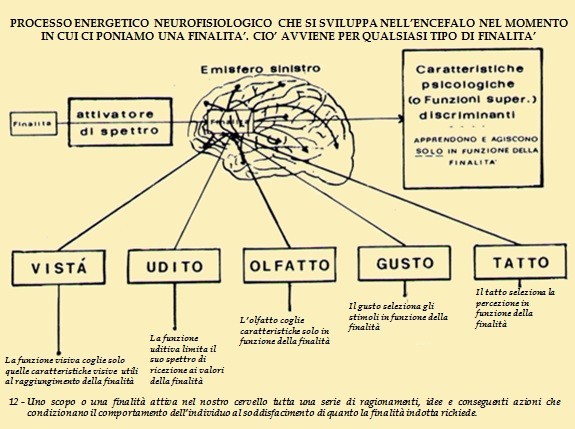

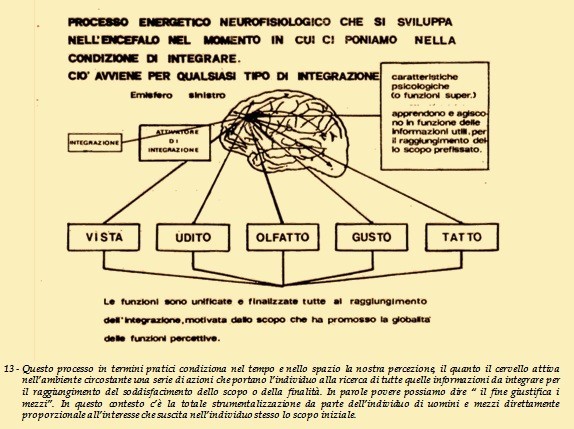

(pronunciata da S. E. Mario BARBA)

Interventi:

S. E. Mario BARBA

Presidente Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione

S. E. Dott. Alberto VIRGILIO

Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione

S. E. Dott. Severino SANTIAPICHI

Presidente di Corte d’Assise

Prof. Michele TRIMARCHI

Presidente del C.E.U.

Conclusioni di

S. E. Sen. Giuliano VASSALLI

Presidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica

Rassegna stampa sull’Incontro di studio

PRESENTAZIONE

Nell’ambito degli studi e ricerche del Centro studi per l’Evoluzione Umana non poteva mancare un Dipartimento riferito alla giustizia sociale, dato che gli scopi fondamentali perseguiti dal C.E.U. sono quelli di fornire strumenti scientifici integrati alle strutture politiche, giuridiche e amministrative affinché si renda giustizia all’evoluzione umana.

Mai come in questo momento c’è stata l’esigenza di liberare il cervello umano da quegli stereotipi che limitano fortemente la comprensione della vasta fenomenologia sociale e umana che si configura in una miriade di situazioni deleterie per i sentimenti più elevati dell’Uomo che reclamano giustizia, verità e armonia.

E’ facile comprendere che la “vera giustizia” in questo momento non è di casa nell’animo umano in quanto l’”ama il prossimo tuo come te stesso” non è ancora diventato il metro di misura delle coscienze e ciò impedisce il comportamento altruistico dei ruoli pubblici e privati, nonché dei singoli individui, non trovando essi quegli esempi pubblici indispensabili per una limitazione dei comportamenti egoistici e devianti. Sappiamo che l’evoluzione culturale dei Popoli è in cammino per realizzare una coscienza capace di rispondere ai bisogni fondamentali dello spirito umano.

Questo momento storico ci indica che siamo in cammino e che dobbiamo andare oltre, quindi non ci sono “colpevoli” per l’evoluzione umana, ma ciò che è certo è che ci sono gravi responsabilità nel non adempimento di quei doveri sanciti dalle Costituzioni vigenti e dal diritto positivo.

E’ per tali ragion che il C.E.U. opera fornendo quegli strumenti psicologici che siano in grado di mettere in luce la “verità” nel suo dinamismo, che è sempre presente nel tempo e nello spazio e disponibile ad una percezione libera dalle influenze sociali che di norma costringono a percepire non certo la verità, ma solo quella parte che si associa agli engrammi mentali dei singoli individui con la loro cultura e interessi di vario genere.

Si è sempre detto, almeno nel mondo della scienza, che la verità è impossibile da raggiungere, in quanto essa “ha molte facce”. Ebbene, noi affermiamo che le molte facce sono state costruite dall’uomo, determinate dall’esigenza di scindere, separare, limitare, senza poi ricomporre le arbitrarie fratture e scissioni considerando che l’ambiente rimane sempre e comunque interdipendente, dinamico e integrato. Soltanto nella mente dell’Uomo si perpetua con un’educazione sbagliata la modellistica strumentale logica nelle sue componenti scisse che creano conflittualità tra pensiero logico e processi fisici e biologici che danno vita all’ambiente e alla nostra stessa esistenza.

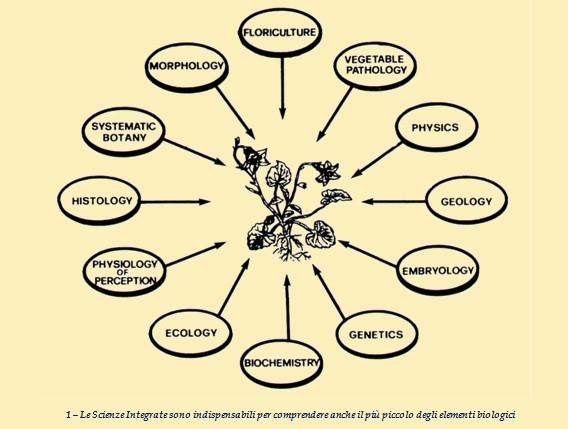

Tutto ciò ha allontanato sempre più il prodotto culturale e tecnologico dell’Uomo da quelle “leggi” che regolano l’ambiente fisico e noi stessi. Da ciò deriva l’esigenza delle Scienze Integrate come strumento di verifica delle situazioni considerate multifattoriali e quindi difficili da comprendere. Le molte facce della verità risiedono comunque nelle varie discipline scientifiche e l’integrazione di esse ricostruirà il mosaico della verità stessa nel suo dinamismo.

E’ su queste basi che si fonda la Conferenza di studio da noi promossa insieme alla Suprema Corte di Cassazione per mettere in luce quegli aspetti assai difficili da rilevare, dalla cui interpretazione dipende poi il giudizio sull’Uomo e il suo divenire. L’intento è quello di sensibilizzare gli studi giuridici ad una scienza che può essere nel futuro di grande utilità al giudice ed alle strutture giudiziarie, al fine di evitare drammi ed ingiustizie le cui cause – come abbiamo detto – devono essere comprese e rimosse.

Prof. Michele TRIMARCHI

Presidente del C.E.U.

INTRODUZIONE

(pronunciata da S. E. Dott. Mario BARBA)

S. E. Dott. Giuseppe TAMBURRINO

Primo Presidente della

Suprema Corte di Cassazione

Come Primo Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione, sono chiamato a rappresentare in questo momento il Primo Presidente, il Prof. Giuseppe Tamburrino, che non ha potuto essere qui tra noi. Sono quindi onorato di dare inizio al dibattito. Inizierò leggendo un appunto mandatomi proprio dal Presidente Tamburrino e che egli desidererebbe che io vi sottoponessi in rapporto al tema di questo dibattito. Egli scrive:

Nell’impossibilità di essere presente di persona – cosa a cui tanto avrei tenuto – desidero almeno che giunga una parola di vivo compiacimento e di saluto a tutti gli organizzatori ed ai presenti e partecipanti a questo Convegno attuale ed interessante. L’argomento delle prove è certo quello centrale dei diritti processuali civile e penale ed è il fulcro delle attività del giudice che in ogni campo e in ogni momento storico non può che decidere, cioè rendere giustizia, se non “justa allegata et probata”.

Argomento vastissimo che si distingue nei due vastissimo capitoli della ricerca ed acquisizione delle prove e della loro valutazione.

Non è senza rilevanza che, in materia penale, la massima parte delle discussioni concernono proprio le prove, le modalità ed il loro momento di acquisizione e valutazione, sul che grandemente si separano i due modelli del processo accusatorio e del processo inquisitorio.

Esattamente gli organizzatori hanno voluto limitare l’immenso argomento al secondo capitolo che è quello della valutazione, il capitolo per noi più interessante e più arduo, in cui si sostanzia e direi si sublima l’opera del giudice.

In questo momento in cui si parla tanto di indipendenza e di autonomia del giudice, d’una sottoposizione esclusivamente alla legge, non può non ricordarsi che questa posizione, che poi è e deve essere quella di terzietà del giudice, si esplica proprio nella valutazione delle prove.

Come sempre hanno affermato i nostri maestri, tale complesso momento passa attraverso vari punti, una volta che la prova sia legalmente acquisita.

Anzitutto la sua interpretazione che è certamente procedimento di fatto ma basato su precisi canoni ermeneutici giuridici e logici.

Canoni che sono diversi a seconda delle forme e delle essenze delle prove ma che in effetti, nello stadio che consideriamo, si avvicinano, in quanto a parte la prova che nasce scritta, anche quella che nasce orale si concretizza in iscritto e quindi anche per esse si risolve in una interpretazione dello scritto, con la peculiarità che a darle la forma scritta ha contribuito lo stesso giudice che però può essere un giudice diverso da quello della valutazione.

Una volta interpretata la prova si passa al punto fondamentale che è la sua valutazione discrezionale, non opera tutta e propria del giudice, che – come dicevo – rappresenta il fulcro dell’esercizio del suo potere giurisdizionale.

Discrezione che vuole dire arbitrio e, a che essa in questo non si converte, provvede la motivazione che è il modo di controllo puntuale dell’esercizio di quel potere discrezionale. Controllo che è giudizio di fatto o di merito ma che è anche giudizio di legittimità nel senso di rispondenza del primo ai canoni giuridici e logici fondamentali. Attraverso questo complesso procedimento si giunge alla determinazione della verità processuale che è la verità sostanziale quale si è formata attraverso il processo e le prove.

Ho voluto ricordare quanto sopra con un certo senso di nostalgia in quanto mi rammembra tutta la mia attività lunghissima di giudice, prima di merito e poi di legittimità, come lo è stato e lo è per chi degnamente e certo in modo più idoneo oggi mi sostituisce, nonché per i due bravissimi magistrati relatori e per tutti i colleghi presenti.

Perciò questo Convegno è altamente interessante perché porta la nostra esperienza vissuta e viva di magistrati. E perciò non può che riuscire ottimamente: questo è l’augurio sincero che invio a tutti.

S. E. Dott. Mario BARBA

Presidente Aggiunto

Della Suprema Corte di Cassazione

Io non vorrei aggiungere niente di particolare a quello che il Presidente Tamburrino ha detto attraverso questo suo messaggio. In realtà il tema è certamente il più denso, il più intenso sul piano dell’interesse processuale, dell’interesse generale, e direi anche dal punto di vista sociale.

Infatti, il tema della prova è stato indagato da sempre. Sul piano penalistico vorrei ricordare uno dei maestri a cui sono debitore della mia iniziale preparazione, Florian, con il suo “Trattato delle prove”. Vorrei solo aggiungere che ovviamente la valutazione presuppone l’acquisizione, un tema non meno arduo. Non si può valutare la prova che non sia stata acquisita secondo determinate regole e che non sia arrivata ad una certa consistenza. Non è valutabile l’inconsistente; non è valutabile l’apparente che non sia assistito dalla sostanza.

Purtroppo il giudice non lavora sulla verità. Noi lavoriamo sull’apparenza. E’ il volto del testimone quello che noi vediamo; il suo animo lo possiamo indagare solo con mezzi umani, quindi limitati.

Non abbiamo il potere divino che è quello del vero giudice: il vero giudice qui tra noi non esisterà mai. E allora, vi prego, tenete conto di questo nelle spesso non generose critiche dalle quali viene accompagnata la nostra diuturna fatica.

Quello che non posso omettere che, anzi, è doveroso che io non ometta, è un fervido ringraziamento al C.E.U., che è così attivamente adoperato con tutta la sua preziosa organizzazione perché avesse luogo questo dibattito, e io mi auguro, nel ringraziare ancora una volta il Prof. Trimarchi che così degnamente rappresenta il C.E.U., che si sviluppino in un quadro logico e direi anche ideale, questo tipo di cognizioni, questo tipo di realtà al nostro interno e direi anche per coloro che vorranno seguirci.

Passo ora la parola al collega Alberto Virgilio che inizia la sua relazione.

S. E. Dott. Alberto VIRGILIO

Presidente della Sezione della

Suprema Corte di Cassazione

Il tema di questa discussione presenta aspetti di grande interesse, che non possono perciò essere esaminati soltanto il chiave giuridica, con esclusivo riferimento alla normativa del codice del sistema probatorio.

E’ quindi indispensabile premettere alcuni principi di fondo, senza dei quali l’argomento risulterebbe contenuto nell’ottica di un “ex – cursus” dottrinario e giurisprudenziale insufficiente per le finalità di questo incontro.

Devo innanzitutto accennare alla funzione del giudice nel contesto della società e al problema della sua stessa legittimazione a svolgere un compito tanto delicato quanto arduo e tormentoso. Non è semplice espressione retorica l’affermazione secondo la quale il giudice esercita un’attività che si pone ai margini di ciò che è compatibile con al natura umana, perché si arroga in sostanza il potere di giudicare i propri simili.

Le ragioni che in linea di principio formano una sorta di barriera contro la figura dell’uomo – giudice sono di varia natura. La prima è d’ordine spirituale. L’ammonimento “Nolite judicare ut non judicemini”, proveniente dal Vangelo, già enuncia un limite, un impedimento psicologico per chi voglia assumere il peso della tremenda funzione di giudicare.

Al di là della regola religiosa, anche la morale comune appare astrattamente in contrasto con la decisione dell’uomo che, pur consapevole della sua “finitudine” (secondo la felice espressione del filosofo Nicola Abbagnano), si erge a giudice di un altro uomo e a compositore dei conflitti intersoggettivi e collettivi.

L’uomo per sua natura non è depositario di verità assolute, e perciò non gli si addice la funzione di giudicare, che è propria dell’Essere supremo, cioè di Dio. La sua condizione spirituale non cambia se al comandamento “Nolite judicare” viene attribuito il significato ancora più alto messo in evidenza da Dietrich Bonhoeffer nella stupenda opera “L’Etica”, pubblicata in Italia nel 1983.

Il pastore protestante e teologo tedesco, che fu impiccato crudelmente dai nazisti nel 1945 nel carcere di Flossemburg, sostiene che ogni “giudizio” provoca una divisione – frattura tra l’uomo giudicante e l’uomo giudicato, in quanto la pratica del bene, secondo l’insegnamento di Cristo, consiste nel fare, ossia nell’amare, e non nel giudicare.

E’ sufficiente considerare le esposte teorie spiritualistiche, senza dubbio affascinanti sul piano dei principi supremi, per comprendere quanto sia grave e anche moralmente imbarazzante la funzione del giudice.

Giustamente Mario Berri, Primo Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione, ha scritto nel suo libro “Fede nella Giustizia” queste eloquenti parole: “Il giudice deve, di fronte al prossimo, comportarsi in modo da farsi perdonare di avere ardito di assumere un compito che trascende naturalmente l’uomo”. E’ un richiamo al senso di umiltà connaturale alla condizione umana, del quale il giudice deve necessariamente avere piena consapevolezza. La condizione dell’uomo – giudice nei riguardi del prossimo lo pone dunque in uno stato di disagio che concorre ad aumentare il fenomeno della sua solitudine. La società ha tuttavia bisogno dell’opera del giudice per tutelare il bene irrinunciabile dell’ordinata convivenza, ma bisogna riconoscere che si tratta di una delle attività più impegnative tra quelle incombenti sui pubblici poteri. Questa gravosa responsabilità è stata sempre avvertita. Ugo Betti, illustre magistrato e commediografo, ricorrendo ad una suggestiva metafora, nella famosa opera “Corruzione a Palazzo di Giustizia”, fa esclamare a uno dei personaggi, il giudice Croz: “Noi infelici giudici … siamo un piccolo, solitario e malfermo scoglio sul quale piombano da tutte le parti ondate immense, spaventose”.

Ma pur in questa condizione, che descrive plasticamente la solitudine del giudice (condannato dalla società a “parlare per tutti”, come è stato efficacemente detto) il magistrato ha il dovere di assolvere con grande umiltà ma anche con grande senso di responsabilità il suo pesante compito.

Egli vive nella società e deve conoscerne profondamente tutti gli aspetti, perché soltanto la percezione della realtà che lo circonda può fornirgli gli elementi indispensabili per pronunciare “in nome del popolo” il responso che gli viene chiesto nell’interesse della civile convivenza. L’attività che il corpo sociale chiede al giudice comporta in via principale la ricerca, qualche volta macerante ma sempre difficoltosa, della “verità”.

Il giudice infatti si trova di fronte a una vicenda umana, nella sua portata fenomenica, morale e sociale, e di fronte a un mare di carte nelle quali, sotto angolazioni diverse e contrastanti, quella vicenda è descritta e valutata.

Ha inoltre di fronte, con tutta la sua forza, la norma giuridica. Quindi un “fatto”, una “norma”, le “prospettazioni” delle parti in conflitto: sono queste le componenti che deve esaminare criticamente per trarne il succo, la sentenza. Tesi – antitesi – sintesi costituiscono i tre momenti essenziali di ogni regola ermeneutica o dialettica, e sono perciò le tappe, la scansione di ogni giudizio. La tesi e l’antitesi sono riservate alle parti, la sintesi – cioè il punto culminante – è invece di competenza del giudice. Secondo Aristotele il giudizio è l’atto della mente “che afferma qualcosa di qualche cosa” , ma può essere vero o falso perché l’operazione della mente può concordare o meno con la realtà in sé; anche S. Tommaso sottolineò che il giudizio, pur svolgendosi nell’intelletto, comporta tuttavia l’esigenza dell’adeguamento alla realtà.

Dopo questi richiami, vediamo quali sono le regole metodologiche che caratterizzano l’opera del giudice. Innanzitutto il momento conoscitivo della fattispecie concreta, il quale richiede non una semplice ricostruzione storico – fenomenica dell’evento, cioè un’attività meramente ricettiva della realtà, ma un giudizio di valore che ponga in evidenza soltanto i profili della vicenda che in sede applicativa della legge possano avere giudizio di rilievo.

Già in questo primo stadio che chiamerei “semeiotico”, sono indispensabili doti di assoluta obiettività perché una interpretazione anche minimamente errata o distorta potrebbe portare conseguenze molto diverse sul piano giuridico (“parva differenctia facti magna juris”).

Primo compito del giudice è dunque quello di accertare scrupolosamente la verità. A questo punto non posso omettere di ricordare brevemente quanto sia stato sempre controverso il problema dell’esistenza stessa di una verità oggettiva percepibile dall’uomo. Risalendo lungo l’itinerario della storia del pensiero fino alla filosofia dell’antica Grecia, affiora la nota massima di Protagora “l’uomo è misura di tutte le cose”, che fu la sintesi della sua teoria soggettivo – relativistica della verità, con il conseguente corollario secondo cui è da ritenersi “vero” ogni giudizio che corrisponda alle diverse percezioni soggettive dei singoli, onde si hanno tabne verità quante sono le diverse percezioni della realtà.

Questa drastica teoria risultò attenuata nel corso dei secoli, ma sostanzialmente non si è mai raggiunta la certezza che la verità abbia il connotato della oggettività assoluta, essendo essa soprattutto un atteggiamento della mente (“rectitudo sola mente percepibilis”, secondo al definizione di S. Anselmo), ed essendo inoltre correlata alle particolarità psichiche individuali e alla evoluzione della conoscenza.

Tutto ciò non significa comunque che di fronte agli influssi variabili del momento storico, delle abitudini, dei sentimenti e delle tendenze di ogni tipo, lo spirito non possa rimanere egualmente libero di concentrarsi sulla evidenza della realtà.

Ma pur così operando, la verità (che in sostanza consiste nella conformità del pensiero con la realtà, mentre la falsità rappresenta il suo opposto contrario, cioè la difformità) resta sempre correlata,

almeno in una certa misura, alle componenti culturali e psicologiche dei singoli soggetti. Non per questo tuttavia diminuisce la sua importanza in ogni settore dell’esistenza. Un acuto filosofo, Battista Mondin, ha recentemente qualificato la verità come il primo e più importante dei valori “noetici” perché rappresenta il cibo della nostra mente. Francesco Carnelutti, insigne giurista eclettico, nel suo stupendo libro “Teoria generale del diritto”, affronta specificamente il delicato problema della verità nel campo della giustizia, ponendo in evidenza che nella ricerca di essa concorrono due elementi indispensabili: “il pensiero”, cioè l’energia che serve al lavoro intellettuale, e “la realtà” intesa come mondo esteriore.

Dal loro rapporto dialettico deriva la percezione della verità. Dopo aver sottolineato che la realtà supera i limiti del percepibile e perfino del deducibile, il grande giurista perviene alla conclusione che la realtà è “infinita” e va oltre le possibilità del pensiero umano, donde l’insufficienza del “finito” ad acquisirne interamente il possesso. La riflessione di Carnelutti sul delicato problema, il quale incide direttamente e profondamente sulla essenza del giudizio, si conclude con l’amara constatazione che “il diritto opera con una verità convenzionale”.

Per le esigenze dell’azione il diritto si deve infatti contentare di un grado o misura “relativi” di conoscenza, in quanto l’indagine non riesce mai a spingersi oltre certi confini, e da questa impossibilità deriva una verità soltanto approssimativa. Se si tiene conto di quanto ho fin qui esposto e considerato – dando volutamente maggiore spazio alla impostazione generale del problema rispetto alla trattazione tecnico – processuale della valutazione delle prove – emerge chiaramente la grande delicatezza dell’opera del giudice nel momento in cui si accinge all’accertamento del fatto, del comportamento o della situazione che formano di colta in volta il sostrato di realtà sul quale è chiamato a pronunciarsi. Nel sistema processuale civile l’indagine probatoria è affidata a molti strumenti: tutti sono posti a disposizione del giudice per la formazione del suo libero convincimento. Questa espressione non significa affatto che gli sia attribuito un potere discrezionale di valutare come meglio crede la verità o la non verità dei fatti, ma vuol dire soltanto che il giudice deve essere libero di scegliere, tra le varie possibili fonti del suo convincimento, quella che – sulla base del suo motivato giudizio critico .- gli sembra esprimere maggiormente la realtà.

Nella disamina confluiscono molteplici fattori dialettici che necessariamente si intrecciano e tendono reciprocamente a prevalere anche sul piano della sensibilità psicologica e morale. Secondo una definizione scolastica le prove si distinguono in “storiche” (che tendono alla rappresentazione di un fatto per mezzo di un documento che ne attesti la realtà, o alla riproduzione orale mediante testimoni di una verità storica); “logiche” (che procedono non per riproduzione descrittiva orale o scritta del fatto ma per argomentazioni logiche); “legali” (che obbligano l’interpreta a trarre conseguenze obbligate da tluni elementi indicati dal legislatore); “tecniche” (che si concretano nella valutazione del fatto attraverso una indagine di natura tecnico – scientifica).

L’opera valutativa del giudice richiede un impegno diverso, a seconda del maggiore o minore grado di libertà di apprezzamento che le prove concrete gli consentono.

Particolarmente delicata è la valutazione delle prove storiche, in special modo di quella testimoniale. In pratica, le deposizioni di coloro che devono ricostruire una realtà da essi vissuta non sono mai uniformi, né dal punto di vista semantico – espressivo, né con riguardo al contenuto sostanziale. Ciascuno reca, anche inconsapevolmente, almeno una “frazione” di soggettività nella percezione (e dunque nella descrizione) dell’evento, sicché ne scaturisce una gamma variegata di rappresentazioni della stessa realtà, sulla quale si esplica l’attività critica del giudice.

Non accenno agli altri mezzi di prova (confessione, giuramento, presunzioni, ecc.) perché mi pare che la problematica della prova testimoniale comporti il maggior grado di riflessione. La ricostruzione di una verità accettabile, sia mediante l’esame delle deposizioni testimoniali che attraverso gli altri strumenti probatori, costituisce dunque un’operazione mentale difficile e tormentosa. Vengono in considerazione componenti morali, psicologiche, ambientali, di linguaggio, ecc., che il giudice deve saper discernere nel contesto delle deposizioni, in modo da coglierne l’essenza, ossia l’”autenticamente vero”, rispetto a tutto ciò che possa costituire soltanto espressione di emotività, di suggestione, di errata visione della realtà. E’ un compito di estremo impegno affidato alla coscienza, direi alla “religione” del giudice, il quale deve – tra l’altro – sapersi spogliare di ogni suo personale stato psicologico derivante dalle reazioni che ogni vicenda suscita nell’animo umano per assolvere, in posizione di assoluta “terzietà” (cioè di neutralità), la funzione di estrarre dalle contrastanti prospettazioni il nucleo che effettivamente possa ritenersi corrispondente alla verità.

Un cenno speciale merita la prova tecnica, la quale richiede una penetrante capacità critica che, nell’ambito delle varie soluzioni, sappia individuare il risultato tecnicamente più valido. Si pensi alle decisioni in tema di adozione e di affidamento di minori, che vengono spesso basate su perizie fisio – psichiche di difficile interpretazione, e che non possono comunque essere acriticamente accettate dal giudice.

In definitiva, dunque, il raggiungimento del traguardo della verità è molto più arduo di quanto possa sembrare. Le obiettive esigenze dell’opera del giudice nella valutazione probatoria comportano la necessità di una particolare preparazione anche in discipline meta – giuridiche, prima tra tutte la “psicologia”.

Soltanto un’adeguata conoscenza dei complessi meccanismi che determinano i comportamenti dell’uomo di fronte alle situazioni più disparate può offrire il parametro di valutazione dell’attendibilità di coloro che riferiscono i fatti di cui siano stati protagonisti o spettatori. Altro aspetto non secondario è la conoscenza del linguaggio e della sua evoluzione. L’importanza di questo elemento in tutti i rapporti umani è stato recentemente illustrato da Tullio De Mauro nel saggio “Ai margini del linguaggio” pubblicato nel 1984.

Dopo aver sottolineato la “variabilità” della lingua sotto l’influenza del tempo (diacronica), del luogo (diatopica) e degli stati sociali (diastatica), l’illustre linguista narra un gustoso episodio: un anziano funzionario di un articolo di regolamento aveva inserito la disposizione secondo cui gli operai della ditta appaltatrice potevano “conservare le loro munizioni nei locali dell’Università”. Un giovane collega, fortemente allarmato, si sentì rispondere che nei codici e nei regolamenti per “munizioni” si intendevano i materiali necessari come abiti, attrezzature e ogni altro strumento di lavoro, e non bombe, proietili e simili.

E’ un esempio paradossale, ma dimostra efficacemente che molte volte non è semplice accertare il vero senso che il legislatore o le parti contraenti abbiano attribuito a certe espressioni del linguaggio.

Nel formulare voti perché il giudice venga sempre più agevolato, attraverso lo studio di materie integrative, nell’accertamento della realtà, voglio ripetere l’auspicio con il quale Francesco Carnelutti concluse le sue magistrali riflessioni sul tema della verità processuale.

La giustizia – egli scrisse – è come l’oro: troppo nobile per correre allo stato puro tra gli uomini, onde bisogna legarlo alla moneta con diverso metallo; come le leggi sono leghe di giustizia, così i giudizi, in particolare i giudizi storici, sono leghe di verità: “beato quel giudice le cui sentenze valgano, al pari dell’oro fino, diciotto carati!”

S.E. Presidente Mario Barba:

Ringraziamo per questa sua dotta dissertazione il Presidente Virgilio che ha fatto un excursus nel campo giuridico, e prima ancora in quello etico, in quello filosofico, trovando appunto le conclusioni alle quali è così liricamente arrivato. Diamo ora la parola al collega Santiapichi.

S.E. Dott. Severino SANTIAPICHI

Presidente di Corte d’Assise

Io devo il mio ringraziamento a chi mi ha invitato a partecipare a questo convegno di studio in presenza peraltro di studiosi che hanno segnato l’avvio alla ricerca di una nuova filosofia della prova, ancorata al mutato assetto istituzionale del nostro Paese.

Devo altresì ringraziare il Presidente Virgilio per questa sua serena, cristiana rivisitazione del sillogismo giudiziario, oggi sottoposto alle pressioni di nuove logiche della prova. A voi devo chiedere scusa di un comportamento per il quale di solito l’uditorio ringrazia l’oratore. Io sono abituato ad ascoltare ed appartengo a quella categoria di persone che quando ha finito di dire quel poco che aveva da dire, non ha più giolittianamente nulla da dire.

C’è oggi nel nostro Paese inquietudine sul tema del nostro incontro, che è un particolare segmento del procedimento probatorio, il momento conclusivo dello stesso e pur anche il nucleo centrale del giudizio.

In me, che sono oramai avanti negli anni, gli inviti al ritorno ad un antico modo di intendere il procedimento probatorio evocano altri inviti al ritorno al processo fors’anche da intendere in esortazioni a ricercare un saldo con la tradizione, o con il mito della tradizione.

E’ da cogliere su questo punto uno strano contrasto tra questa inquietudine che c’è nel nostro Paese e il mutato atteggiamento delle giurisdizioni straniere, dapprima ostili, poi guardingamente sospettose, bisognevoli di minuziosi riscontri e di circostanziati dettagli, ora aperte nei confronti del modo italico di gestire il procedimento probatorio.

Già che, nel frattempo, la magistratura italiana, pur senza attingere ai vertici di una grande giudicatura nel senso anglosassone del termine, aveva presentato alle magistrature straniere le credenziali di un fiore all’occhiello costituito dal suo intervento nella lotta al terrorismo condotta nel pieno rispetto della legalità. Vi è, per converso, che, nel nostro Paese, si riverberano gli effetti del mutato ruolo del giudice nel contesto sociale talché gli inviti al ritorno al regime probatorio possono essere da questa angolazione interpretati come esortazione al giudice a rientrare intra moenia. C’è poi, il riverbero di soluzioni legislative che superando antichi sbarramenti probatori, nell’esigenza di lottare contro la ramificazione della grossa delinquenza organizzata, hanno prodotto la possibilità di utilizzare apporti probatori che prima non erano consentiti.

A monte, le crepe di un sistema, di un sistema obsoleto; crepe più evidenti nei punti di rottura. E in uno dei punti di maggior tensione dove più forte si esercita la spinta sulle innervature del sistema, vale a dire il procedimento probatorio, affiora tra i segreti di un procedimento istruttorio un incarto probatorio destinato al dibattimento che è, quasi sempre, chiamato a scongelare un incarto probatorio che allontana nel tempo il momento dell’acquisizione della prova distanziandolo enormemente, criticamente dal momento valutativo della prova e quindi del giudizio, con l’ovvio sacrificio delle esigenze di un aperto contraddittorio, e del principio fondamentale della concentrazione. Si aggiungano gli spostamenti all’indietro del principio del libero convincimento giurisprudenzialmente utilizzato per escludere la tassatività dei mezzi di prova e si ha il quadro non esaustivo delle ragioni di una doglianza anche acre e astiosa con punte esacerbate di accuse financo di tirannide giudiziaria. Ma un sistema probatorio – oltre che essere frutto di scelte ideologiche – fa parte ovviamente di un sistema più fasto con reciproche connessioni.

Fermiamoci un momento su questo punto.

Vediamolo attraverso un’esperienza straniera, che può essere utile per lo studio di un certo tipo di recezione, di soluzioni normative, ma anche di concetti che ci accingiamo anche noi ad utilizzare. Il caso attiene al Giappone, toccato nell’immediato dopoguerra dall’abbandono del sistema del Civil law per l’adesione a quello del Common Law, attraverso un codice, ma anche per quanto attiene al metodo probatorio attraverso gli interventi regolamentari della massima giudicatura di quel Paese.

Un dato statistico: nel 1983, su un totale di 2.378.802 imputati tratti al giudizio, furono assolti soltanto 165 imputati, cioè lo 0,007%. Questo dato segna un divario enorme che è tradizionalmente spiegato con il fatto che in Giappone non è stato accolto il principio di obbligatorietà dell’azione penale. Preciso, tra parentesi, che c’è un organo, un comitato di controllo in Giappone per esercitare a fondo il riscontro sul mancato esercizio della’azione penale. Ma l’oculatezza della pubblica accusa, lo scrupolo di questa, non possono da sole spiegare questo divario; anche perché altri dati statistici segnalano una biforcazione molto meno ampia nel rapporto tra casi denunciati alla procura e casi rinviati al giudizio. E c’è, a sorprendere gli studiosi stranieri, un altro dato che segnala l’altissima percentuale delle confessioni.

Su quest’ultimo punto si evidenzia lo stretto collegamento con la tradizione giapponese. Ma il primo punto ha una concausa che è la disparità di fatto tra accusa e difesa. Un sistema probatorio incentrato su norme di esclusioni e di limitazioni e, in un certo senso, sull’apporto probatorio uguale delle parti, non può, un sistema del genere, non avere a monte che una parità di posizione tra accusa e difesa, una articolata possibilità di intervento che consenta al difensore non soltanto il proprio apporto nel momento della escussione della prova, ma anche a monte, nel momento della ricerca.

Il che non è nella realtà delle cose.

Questo dovrebbe a volte farci riflettere e indurci a pensare che sempre un articolato esercizio del diritto di diesa è essenziale al vivere civile. Rientriamo. I momenti del procedimento probatorio, pur essendo teoricamente isolabili, sono ovviamente legati l’uno all’altro. Ad esempio, una ricerca condotta negli Stati Uniti nel 1976 consentì di accertare, e questo era l’unico studio sul terreno in questo campo, la mutua interferenza tra la validazione del risultato e l’impostazione del problema probatorio. Consentì anche di evidenziare la difficoltà di comunicazione tra i testi e gli apparati giudiziari. Con un allargamento di prospettive, l’indagine è stata di recente riproposta in Italia dal Centro di Psicologia Giuridica della facoltà di medicina dell’Università di Milano. E’ venuto fuori il riscontro ad un dato teorico già noto: il riverbero dall’uno all’altro momento del procedimento probatorio. Cerchiamo di cogliere un altro punto. Il ruolo, ad esempio, che ha esercitato il principio tipico del Common Law, secondo il quale per aversi condanna la prova deve essere al di là di ogni ragionevole dubbio. Una regola probatoria, la fissazione di un principio di valutazione della prova.

Oppure se ne vedano i riverberi sulla unanimità della deliberazione della giuria. E’ chiaro che qui si dà per presupposta la spiegazione tradizionale della filiazione del diritto probatorio anglosassone dall’istituto della giuria, quasi un filtro attraverso il quale vagliare il materiale probatorio da rimettere ai giudici popolari, secondo un criterio di ripartizione del lavoro tra i giudici professionali e i giudici non professionali, incentrato sul canone “ad questionem juris respondent sudice, ad questionem facti respondent oratores”. Si dà pure per presupposta la nuova impostazione del problema che ricollega il formarsi del sistema probatorio secondo regole di esclusione e di limitazione alla universalità o alla unità, per essere più esatti, del sapere medievale e quindi alla permeabilità del sistema inglese alla infiltrazione di concetti retorici.

Ma il punto è questo.

Lorquando si richiedeva per una decisione di colpevolezza, l’unanimità dei giurati, la giustificazione era tratta dall’opinione che – se qualcuno aveva dei dubbi – voleva dire implicitamente che la prova non era al di là di un ragionevole dubbio. La situazione soggettiva del giudice si riverberava, quindi, direttamente sulla prova. Il che non è un fenomeno isolato. Ci sono decisioni nelle quali è chiaro – a volte esplicitato – che nonostante tutte le prove eliminino dubbiezze, il giudice ha tuttavia un dubbio. Sono quei casi nei quali – secondo le puntualizzazioni di una nota decisione della Corte Federale Tedesca – giuoca un ruolo non dovuto, un dubbio “negativo – astratto” diverso da un dubbio “positivo – concreto” che solo può impedire la ferma persuasione in un giudice, secondo la sentenza, riflessiva, coscienziosa e ricca di esperienza. In tal modo si cerca di ricondurre il più possibile “su un binario di razionalità gli effetti degli atteggiamenti emotivi del giudice rispetto alla prova, che tuttavia sono sempre da tenere presenti”.

Che invero, se può essere esatto l’insegnamento secondo il quale “quanto più nel giudizio valutativo di un avvenimento il giudice riesce ad indebolire in modo crescente gli aspetti pluridimensionali di una situazione accertata, tanto più diminuisce la possibilità concreta di pluralità di valutazioni ritenute possibili e si accentua la dimensione giuridicamente singolare dell’accertamento del singolo avvenimento” è altresì vero che la razionalità soggettiva rientra nella funzione dell’atto e si sottrae al controllo. C’è un riverbero, che posso appena accennare per il dovere di correttezza che io ho nei confronti degli imputati di un processo in corso. Un riverbero, da un lato, del ricorso ai cosiddetti maxiprocessi, come sottospecie di quelli che una volta si chiamavano processi – richiesta, e dall’altro lato, ma nella prassi spesso nella stessa occasione, un riverbero dell’apporto probatorio dei coimputati. Indubbiamente, la dilatazione dei tempi, tanto in istruttoria quanto nel dibattimento, conseguente alla dimensione del processo, allontana ancor di più il momento di acquisizione della prova da quello della valutazione, incidendo sul diritto di difesa. Per altro verso, l’apporto probatorio di un imputato non è sempre inquadrabile nell’ambito della chiamata di correo nel quale lo ha condotto la giurisprudenza per esigenze proprie di rinvenire criteri di controllo dell’attendibilità del coimputato. L’interpretazione data al concetto non chiaro, ad esempio, di reato connesso, consente dilatazioni e forse non sarebbe un grave male scindere l’apporto probatorio nelle varie sue componenti. Ma l’ho già detto. Ho un dovere di correttezza e intendo rispettarlo. C’è ancora un affiorare degli indizi, un peso maggiore di questi nel presente. E questo riemergere del peso dell’indizio alimenta ed inasprisce la polemica; orienta verso il rovesciamento di scelte legislative sul sistema probatorio. A questo contribuisce il ruolo dato nella giurisprudenza (si vedano le massime in tema di ricognizione fotografica, ma anche in tema di intercettazioni di comunicazioni tra presenti; si aggiunga il risultato pratico che porta alla acquisizione di prove illecite di frutti, cioè di quello che gli americani chiamano l’albero velenoso) un ruolo dato al principio del libero convincimento del giudice assunto come criterio per dedurre la libertà dei mezzi di prova.

E viene fuori una reazione che orienta le proposte innovazioni legislative, anche l’ultimo disegno di legge delega verso la enucleazione dei mezzi probatori. Reintrodotto, quindi, come reazione ad una dilatazione dell’ammissibilità delle prove, che si ritiene non ulteriormente tollerabile. Preoccupa però, un ritorno a precostituite forme di valutazione, ad una aritmetica della prova che è quasi carezzata come fosse in giuoco l’esigenza di tarpare gli strumenti di un regime. Quasi, dunque, una linea di tendenza che, per porre rimedio ai guasti prodotti dalla illuministica ricerca della verità, quantifica astrattamente interferenze; torna dietro nel tempo nel tentativo di smorzare l’incidenza della posizione soggettiva del giudice. A volte, però, a me che sono un modesto giudice di merito, viene il dubbio che ci si dimentica che i processi sogliono spesso, anzi sempre, essere abitati dagli uomini.

S. E. Presidente Mario Barba:

Grazie al collega Santiapichi che tutti quanti sappiamo impegnato da tempo nella più dura realtà concreta del processo penale. Vi ha recitato questo ampio saggio della sua esperienza con attagli appunto concreti all’esperienza stessa e con delle aperture verso riforme legislative alcune delle quali, come egli ha sottolineato, potrebbero tendere ad un ritorno a forme che il processo penale ha sempre rifiutato di accettare, come quello della tassatività delle prove. Prego adesso il Prof. Trimarchi di dare corso alla sua relazione.

Prof. Michele TRIMARCHI

Presidente del C.E.U.

Alla luce delle nostre acquisizioni scientifiche integrate soprattutto in campo neuropsicologico, siamo ormai in gradi di affermare che la logica matematica e la logica pura possono falsificare ogni cosa. E’ come dire che qualsiasi affermazione logica ha il suo contrario. Ciò è per noi motivo di seria preoccupazione in quanto il verbo che utilizza solo lo strumento della logica è sempre confutabile da una logica più ricca di informazioni; soltanto l’oggettività dei fatti può smentire la dinamica del processo logico astratto. L’intelligenza umana ha raggiunto ormai vette illimitate. Essa può creare situazioni astratte e farle sembrare concrete, così come situazioni concrete possono essere falsificate e rese astratte. E’ come dire che la persona più onesta di questo mondo può essere descritta come equivoca e viceversa.

Per non parlare degli attuali metodi di alcune correnti psicologiche che riescono, con estrapolazioni arbitrarie, a mettere sullo stesso piano il genio ed il mediocre. Infatti tali metodi, analitici, clinici, psicodiagnostici, ecc., non si integrano e cadono spesso nella contraddittorietà. Ben sappiamo che l’oggettività dei fatti e degli accadimenti rimane circoscritta alla spazio – temporalità degli stessi e ciò impedisce la ricostruzione logica della sua verità intrinseca in altro tempo e in altro spazio. Tutto questo è da approfondire con metodi scientifici appropriati per pervenire alla formazione di una coscienza che sia realmente in grado di esprimere valutazioni e giudizi più vicini possibile alla verità.

Quanto sopra ci spinge a riflettere su quale valore può avere una decisione giudiziale finalizzata a rendere giustizia all’uomo ed alla società, o meglio quale responsabilità può avere il giudice nei riguardi della legge e della propria coscienza quando il suo giudizio sentenzia l’innocenza o la colpevolezza per il reato ascritto ad un essere umano, al di fuori dell’oggettività dei fatti e in un tempo – spazio totalmente diverso da quello reale.

La realtà ricostruita in un tribunale è talvolta arbitraria, riduttiva o approssimativa. Ecco l’esigenza di una scienza dinamica che tenga conto del dinamismo degli eventi e che sia in grado di dare al legislatore ed alle strutture giudiziarie strumenti non in antitesi a quei principi di giustizia non legiferati, ma affermati dal diritto naturale, che proclamano la dignità della persona umana di fronte a tutte le leggi del mondo.

Un metodo diventato comune in tutto lo scibile umano per il raggiungimento della verità è quello di costruire ipotesi per poi verificarne la validità. Tale metodo, ormai acquisito dalle scienze, ha impedito e impedisce tuttora l’oggettività della percezione.

L’ipotesi è uno strumento che condiziona fortemente l’intelligenza umana, in quanto muove le potenzialità logiche cerebrali verso l’acquisizione di informazioni atte a comprovare l’ipotesi stessa. Un tempo, quando i media erano il semplice quotidiano e qualche rivista che venivano letti da poche persone, il pensiero astratto era riservato agli intellettuali, alle persone colte, mentre con l’avvento della radio, della televisione e più recentemente dei video, il pensiero astratto si sviluppa in tutta la popolazione consentendo a chiunque di formulare ipotesi che in pratica, per l’eterogeneità delle informazioni non coerenti fra loro che nelle varie fasi del processo di ontogenesi dell’individuo si riversano nelle strutture cerebrali, si traducono in un decadimento del rapporto individuo/ambiente ed in una profonda alterazione della realtà. Ipotizzare eventi non sarebbe un problema se non si inserissero dei meccanismi psicologici deputati alla difesa delle proprie idee, i quali agiscono indipendentemente dalla volontà dell’individuo. Questi fanno sì che nel confronto con gli altri, le idee ipotizzate divengano certezze da difendere, che scatenano

conflitti che spesso conducono ad azioni inquadrabili in base al diritto positivo come reati. Se si facesse un’indagine approfondita potremmo scoprire che su cento persone almeno ottanta commettono reati che sfuggono al controllo della legge.

Il progresso tanto conclamato dalle scienze ci rende assai perplessi e ci conferma l’ottusità di uomini che per un proprio tornaconto condizionano fortemente sia l’avanzamento delle conoscenze che dell’evoluzione umana. Pochi si rendono conto che questo progresso non è altro che “il canto del cigno”: sono sufficienti pochi dati statistici, peraltro alla portata di tutti, per provarlo.

Scienza e coscienza nella valutazione delle prove è il principio che regola il comportamento del giudice nei processi civili e penali. Ma noi ci chiediamo qual è questa scienza che consente al giudice di giudicare fatti ed eventi che per essere analizzati e compresi richiedono una profonda cooperazione di tutte le scienze che portino a sintesi i risultati degli eventi stessi. Se parliamo di coscienza, poi, dobbiamo affermare che scienza e coscienza sono strettamente legate e prive di quella soggettività imperante nelle varie situazioni giudiziarie che spesso ha solo l’apparenza dell’oggettività. Questo discorso vale non solo per i giudici, ma anche per i cosiddetti esperti, chiamati a dare una valutazione tecnico – scientifica nell’ambito della giustizia. La situazione arriva al paradosso quanto i consulenti tecnici pervengono a tre pareri diversi pur essendo partiti dallo stesso punto di osservazione. Ciò dimostra la “validità” degli strumenti scientifici attuali nella ricerca e valutazione delle prove.

Quanto sopra mette in evidenza che nella situazione attuale non esiste prova inconfutabile e il giudizio lascia quasi sempre l’amarezza in colui che lo subisce. L’uomo non è stato ancora compreso appieno dalle scienze e tantomeno dalla politica, eppure lo Stato continua a spendere ingenti somme per la ricerca scientifica indirizzata verso conquiste spaziali o stellari con il beneplacito degli ignari cittadini, che subiscono le conseguenze di tanto squilibrio. Non sarebbe il caso di intensificare gli sforzi della ricerca scientifica verso un approfondimento delle problematiche umane che sono alla base dell’esistente, della vita, della giustizia e del diritto naturale? Purtroppo i Governi non chiedono nulla alla scienza se non i risultati utili alla concorrenza di mercato o all’incremento del potenziale tecnologico bellico. Questa via sta portando verso una crisi spaventosa, che si configura in una totale alterazione dei cicli biologici del nostro ecosistema e di conseguenza in una profonda minaccia per l’esistenza umana che è ben più grave degli effetti che potrebbero essere provocati da una deflagrazione nucleare. La differenza sta nel fatto che possiamo morire tutti lentamente (e questo è ciò che sta accadendo) oppure distruggerci in pochi minuti con una guerra atomica dalle conseguenze comprensibili anche ai meno informati.

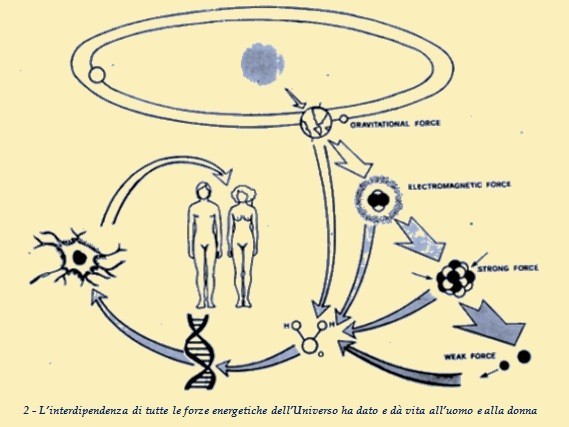

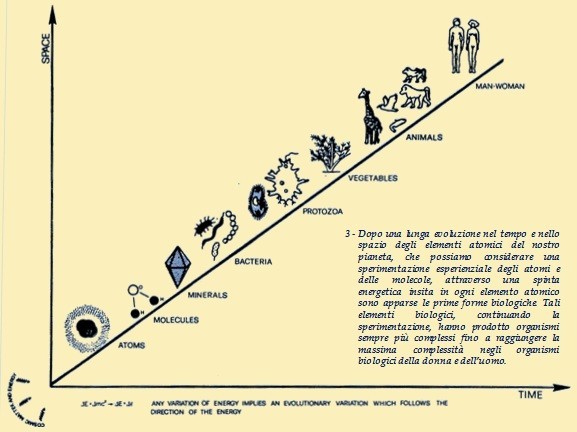

Al C.E.U. stiamo studiando l’Uomo e la sua evoluzione con l’apporto di un’attività multidisciplinare integrata. I risultati sono molto interessanti e consentono di analizzare quelle profonde lacune della conoscenza della realtà in cui si manifestano gli effetti negativi dell’azione della legge della casualità. Infatti dove viene meno la conoscenza entra in gioco la legge del caso in cui tutto può verificarsi indipendentemente dalla nostra volontà. Eppure la fisica in qualche modo ci spiega che tutto è energia in trasformazione. La biologia subentra alla fisica per spiegare gli organismi biologici e sappiamo che tali organismi dipendono dalle leggi della fisica, per cui sarebbe facile comprendere che esiste in natura integrazione e interdipendenza tra fisica e biologia, anzi, potremmo dire che dovrebbe essere la fisica a spiegare la biologia. Al contrario, vediamo la maggior parte dei fisici che continua ad ipotizzare formule, dove di fatto la vita è assente. La biologia è suddivisa in circa 20 specializzazioni suddivise ulteriormente in sottospecializzazioni. Questo modo di fare scienza crea a sua volta un mercato concorrenziale della scienza a scapito dell’integrazione dei risultati che dovrebbe essere l’unica via per acquisire nuove conoscenze sull’integrità psicofisica e spirituale dell’Uomo in relazione al suo ambiente interattivo.

Ogni scambio di informazioni tra l’individuo e l’ambiente è regolamentato da leggi fisiche, per cui la psicologia non può prescindere – se vuol conoscere la psiche umana – dall’elettromagnetismo, dalla fisica elettronica, dalla cibernetica, ecc.

Il giudice, non dobbiamo dimenticare, è un uomo che esercita una professione di fondamentale importanza nell’ambito dello Stato. A nostro parere egli merita rispetto e ammirazione in considerazione del fatto che con i pochi strumenti che ha a disposizione e nonostante il crescente caos tra le componenti sociali, riesce ancora a rispondere con il suo giudizio alle direttive impostegli dal diritto positivo. La funzione del giudice implica non solo la conoscenza della legge o della norma, ma anche la capacità di indirizzarsi vero la ricostruzione dei fatti e delle prove.

Ma sappiamo che il giudice è un uomo e come tale non è scevro dall’influenza psicologica della cultura, della politica e delle problematiche economiche, umane e sociali. Per quanto si sforzi di rimanere neutrale, è inevitabile l’influenza del proprio status mentale.

Le scienze integrate possono fornirgli gli strumenti di verifica della propria neutralità, dandogli la visione dell’uomo senza vestiti (in ottemperanza all’Art. 3 della Costituzione) e senza quei segni che a tutt’oggi vengono associati nel cervello umano a stereotipi di comportamento ormai consolidati da una psicologia sociale non conforme ai principi del diritto naturale.

Un altro punto che ci sembra di particolare rilevanza è quello di ricordare non solo al giudice, ma a tutti gli esseri umani, che il cervello viene fortemente condizionato dalla ripetitività di situazioni professionali o sociali nel suo processo logico – associativo, dominando il comportamento dell’individuo che lo porterà ad agire, anche nelle altre sfere interattive – siano esse familiari o umane – in base alla prevalenza delle esperienze vissute, per cui una verifica analitica di

questo processo può essere un mezzo per liberare la mente da quei meccanismi che limitano la percezione oggettiva della realtà.

Lo strumento principe con il quale il giudice valuta le prove è la logica e vari studi dimostrano che essa è solo uno degli strumenti con i quali percepiamo e comunichiamo i nostri sentimenti agli altri.

La logica è una funzione che la tecnologia ha riprodotto anche nei computer e ciò dimostra che l’utilizzazione di questo strumento implica la dovuta attenzione, in quanto l’essere umano è molto di più del prodotto logico fine a sé stesso. L’analisi di un evento produce un processo logico in base alla percezione associativa determinata dalla cultura e dalle esperienze vissute da chi tale processo attua, per cui ogni individuo realizza in sé dei propri filtri logici direttamente proporzionali al proprio memorizzato esperienziale neurologico.

Lo scopo che promuove tale processo indirizza la percezione, la ricerca di informazioni atte a comprovare lo scopo iniziale. Accade spesso che l’analisi di un fatto è perfetta sul piano logico/formale, ma contrastante con l’oggettività dell’avvenimento. Tanto è vero che nei processi civili chi promuove l’azione giudiziaria pensa sempre di ottenere la vittoria sulla controparte, in quanto organizza con le proprie richieste, con l’aiuto di un legale, con prove non sempre reali, ma formalmente ineccepibili rispetto alla norma su cui si basa la richiesta. In queste circostanze la giustizia è spesso strumento nelle mani di chi abilmente manipola la legge conscio del potere che questa offre a chi la sa usare. Chi paga è spesso non chi commette reati, bensì chi ignora gli arcani della legge. Il giudice in questi casi, infatti, non può che dare ragione a chi sa presentare documenti e fatti conformi alla legge.

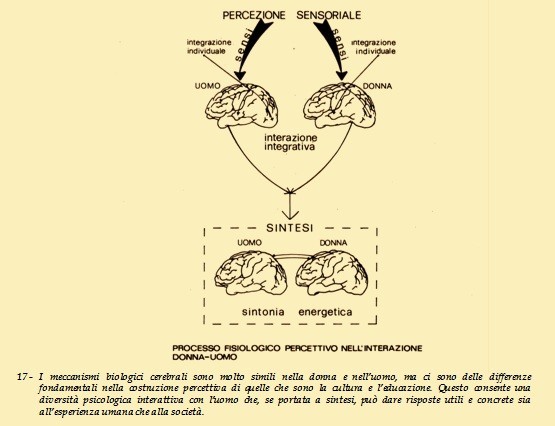

La situazione diventa difficile nei casi in cui è necessario decidere sull’affidamento della prole tra coniugi separati. Se consideriamo che la separazione dei coniugi mette in evidenza una drammatica situazione in cui si verificano comportamenti abnormi, in quanto ogni essere umano nasce figlio e attraverso l’educazione e le esperienze dovrebbe diventare in coscienza genitore – cosa che tra l’altro non sempre accade – ci chiediamo come può il giudice stabilire chi dei due è più adatto all’affidamento, dal momento che la psicologia non ha ancora realizzato parametri oggettivi per misurare le caratteristiche peculiari che dovrebbero possedere i genitori per essere tali. E’ per questo che assistiamo a volte ai traumi provocati ai bambini contesi tra i genitori come fossero oggetti senza considerare che anche in loro, a qualsiasi età, esiste una coscienza capace di esprimere al giudice il proprio pensiero in proposito. E se il giudice avesse conoscenze appropriate, potrebbe fare a meno di consulenze non sempre obiettive per le contraddizioni in cui troppo spesso incorrono le varie correnti psicologiche.

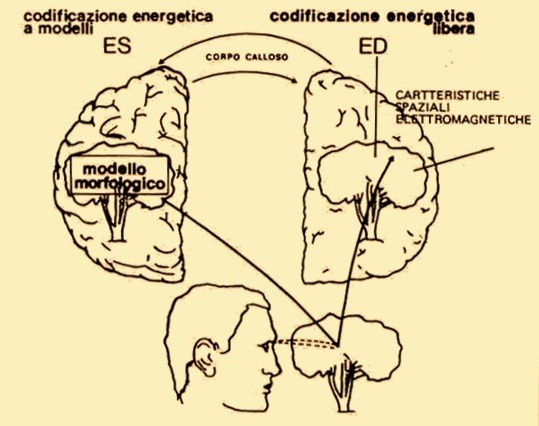

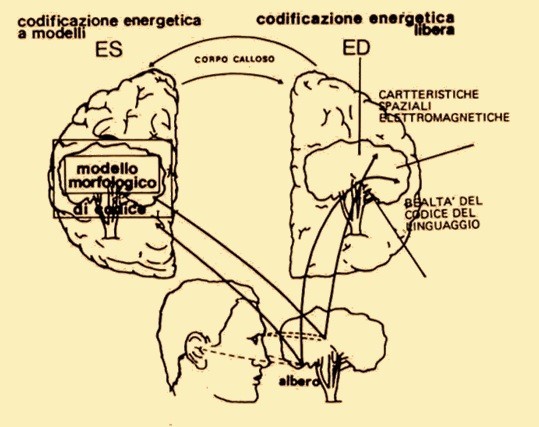

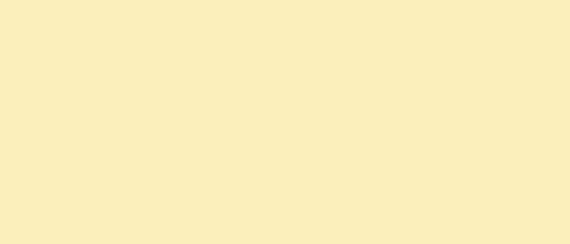

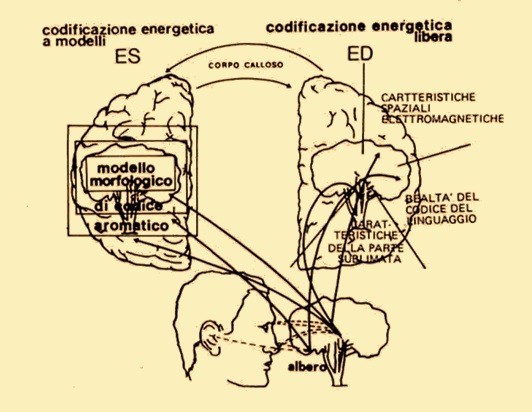

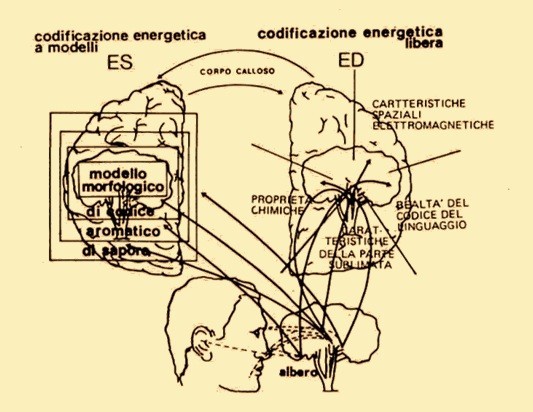

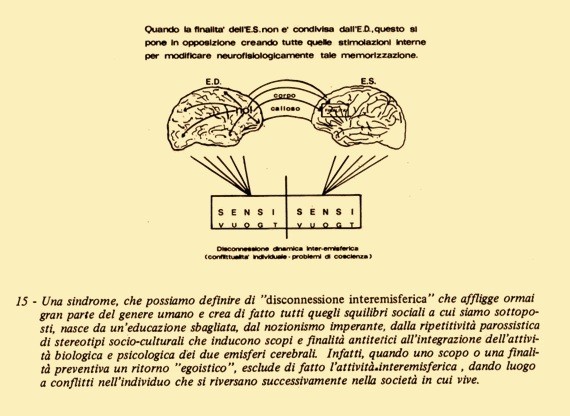

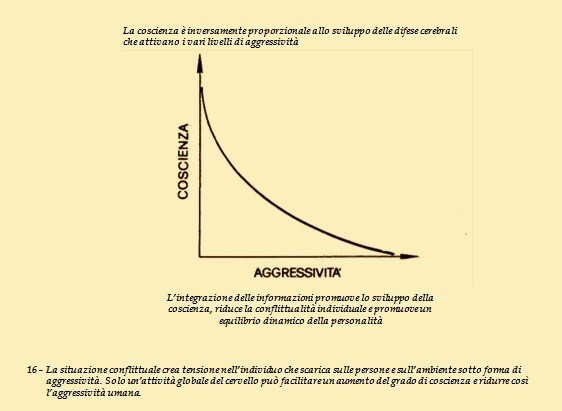

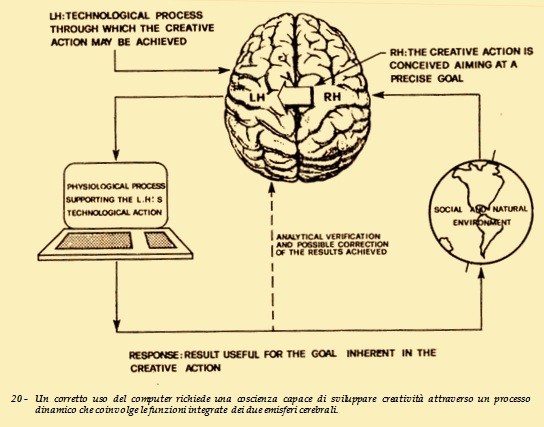

Nevrosi e fobie convivono in tutti gli esseri umani, così come la genialità e la creatività. Le nevrosi e le fobie si acquisiscono gradualmente fin dalla nascita e dipendono principalmente da una non corretta impostazione educativa determinata dal trasferimento di informazioni, da parte dei genitori e degli insegnanti, cariche di effetti nevrotici che producono di fatto fobie di vario genere: in campo neuropsichiatrico se ne conoscono ormai tante. Gli effetti fobici si producono in presenza di particolari stimoli, con alterazioni della coscienza, paure, ecc. Tale precisazione è per mettere in evidenza che l’individuo costretto a presentarsi davanti a un giudice, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad uno psicologo, un medico, ecc., può subire stimoli che attivano processi fobici con conseguente alterazione del suo comportamento naturale. Ciò a volte cera considerazioni non veritiere rispetto alla realtà caratteriale di quell’individuo. Bisogna stare molto attenti a rilevare in queste circostanze indizi o prove di simulazione della verità. Non bisogna pensare che imputati o testimoni debbano necessariamente esprimersi come previsto dalle regole logiche formali, soprattutto in situazioni di giustizia dove è quasi una regola che l’individuo sia soggetto a fobie complesse associate a conflitti sepolti nell’”inconscio” che riguardano fatti ed esperienze negative del passato non risolte e che scatenano, in presenza dello stimolo /apparato giudiziario, paure, inibizioni e contraddizioni. Il cervello umano ha due emisferi con i quali realizziamo la cultura, il comportamento, l’intelligenza, la creatività, ecc. L’emisfero destro è quella parte di noi che non spingerà mai l’individuo al crimine, parla una lingua diversa da quella comunemente usata per comunicare, non è ripetitivo di nozioni, integra le informazioni e risponde in base all’oggettività della percezione, ci fa sentire le sensazioni più alte, dà intuizioni, sogni, promuove la creatività, spinge alla saggezza e alla riflessione. Il nostro emisfero sinistro è quella parte di noi che costruisce il pensiero logico/matematico, accetta nozioni, cultura, è ripetitivo, è molto simile per funzionalità al computer. Fisiologicamente queste nostre due realtà vengono attivate dalle informazioni contemporaneamente e producono, quando le informazioni lo consentono, un’attività sinergica con risposte oggettive alla realtà.

Infatti i due emisferi sono un po’ come la bilancia simbolo della giustizia, solo che in essi l’equilibrio è dinamico, in quanto l’emisfero sinistro deve rispondere, spesso a stimolo/risposta, alle informazioni adattandosi a situazioni non sempre confacenti alle funzioni dell’emisfero destro, il che crea un momentaneo squilibrio conflittuale con conseguenze comportamentali devianti.

Questi brevi cenni sulle funzioni degli emisferi cerebrali sono appena sufficienti a far comprendere che è possibile oggi appropriarsi di conoscenze utili alla comprensione dell’essere umano, per eliminare tutta quella conflittualità culturale che vede separati diritto naturale e diritto positivo. Al contrario, siamo in grado ormai di dimostrare che il diritto naturale ha un substrato biologico così come il diritto positivo e possiamo addirittura dire che la giustizia del diritto naturale è promossa dall’ambiente fisico sul nostro emisfero destro con la sua oggettività naturale. L’emisfero destro, attraverso duecento milioni di fibre nervose (che sono le maggiori vie di comunicazione fra i due emisferi) realizza il diritto positivo nel tempo e nello spazio nell’emisfero sinistro, in codici logici da noi storicamente costruiti e trasmessi poi educativamente. I maggiori conflitti nascono nella trasmissione delle informazioni educative, che non sempre avviene con una metodologia che rispecchia le funzionalità fisiologiche di entrambi gli emisferi cerebrali. Queste carenze conoscitive consentono il prevalere della ripetitività della nozione che, non legata al concetto ed ai principi, dà dominanza nella risposta all’emisfero sinistro, escludendo l’opera integratrice dell’emisfero destro.

Saranno necessari alcuni seminari per appropriarsi di tali conoscenze, che saranno di fondamentale importanza per i giudici nella ricerca e valutazione delle prove.

Durante la presente relazione viene proiettata una serie di diapositive per meglio focalizzare l’attenzione su come le scienze integrate consentono una migliore comprensione di quanto si è sin qui espresso.

La realtà fisica del nostro ecosistema è integrata, interdipendente e dinamica, indipendentemente da quanto scienza e cultura abbiano compreso di essa. L’evoluzione culturale dei popoli ha creato confini geografici, geopolitici, scientifici, sociali e umani, con le conseguenze che tutti conosciamo. Il dolore e la sofferenza spingono l’uomo alla ricerca di soluzioni capaci di abolirli; la gioia è ancora nell’uomo il motore della vita. Quando la scienza, la cultura e la politica si integreranno per creare un mondo senza confini e senza sofferenza, solo allora avremo realizzato l’antico sogno dei grandi uomini della Storia. E questa non è un’utopia.

Durante la relazione il Prof. Trimarchi ha presentato

una serie di diapositive che vengono qui di seguito

riportate con la relativa spiegazione

S. E. Presidente Mario Barba:

C’è indubbiamente la suggestione del discorso che abbiamo udito dal Prof. Trimarchi. C’è quella specie di periscopio invisibile con il quale il Prof. Trimarchi ha tentato di accompagnarci in questo viaggio nella psiche umana. Certamente è uno degli scopi profondi, più veri, al quale deve tendere la formazione del giudice anche negli aspetti più strettamente professionali. Anche se c’è quel filtro inevitabile che si crea tra il soggetto che è dinanzi al giudice che indaga e che lo interroga e la verità; quella che Stuart Mill chiamò l’interferenza incosciente e che molte volte invece si trasforma in un impedimento voluto, cosciente, perché tramite la ricerca della verità da parte dell’uno, il giudice può approdare alla condanna dell’altro, dell’imputato che gli sta di fronte. Ecco quindi che diventa utopico sperare in una incondizionata collaborazione, la quale si verificherà solo in casi rarissimi. Ma in questo mondo, ripeto, nel quale tanta importanza riveste la conoscenza, indubbiamente occorre ancora approfondire i nostri sondaggi e le nostre esperienze, e certamente il territorio ed il sentiero che ci ha indicato il Prof. Trimarchi in ognuno deve essere ancora più apertamente e intensamente visitato da noi ovviamente con la guida degli esperti. A questo punto quindi, ringraziando ancora una volta il Prof. Trimarchi, io prego il Prof. Vassalli, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, che ci ha onorato della sua presenza, di concludere questo dibattito.

S.E. Giuliano VASSALLI

Presidente della Commissione Giustizia

del Senato della Repubblica

Caro Presidente Barba, siete voi che mi avete onorato con il vostro invito; io sono qui esclusivamente come studioso ed ascoltatore di queste materie ed anche per la delega che espressamente il Presidente del Senato ha voluto conferirmi, invitato come ero stato, di rappresentarlo qui, ringraziando e rivolgendo il suo saluto particolare al Presidente Giuseppe Tamburrino a cui adesso aggiungo anche il mio.

Mi sento mortificato a dire che rappresento il Senato, quando abbiamo qui la presenza del più grande dei senatori, forse di tutti i tempi, che è sempre circondato dalla nostra amicizia e dalla nostra venerazione: Sandro Pertini.

Ora vediamo il perché della parola al Senato.

Forse perché è l’ala del Parlamento che non è impegnata questa mattina nella legge finanziaria e che quindi ha potuto essere qui rappresenta; e poi anche perché la circostanza dei tempi vuole che sia davanti al Senato quel famoso, nuovo progetto di legge/delega per un nuovo codice di procedura penale e proprio dinanzi alla Commissione Giustizia, la quale ha terminato soltanto pochissimi giorni addietro, con grande sforzo, la discussione generale iniziale e si accinge, attraverso un comitato ristretto, a prendere in esame il testo proveniente dalla Camera.

La vicenda è oramai nei quanti di secolo di durata anche attraverso l’innovazione della legge/delega e non offre certamente, per tutti i qui presenti e dotti che sono in questa materia, particolari novità.

Certamente il tema delle prove è in esso affrontato, come era stato affrontato dalla Commissione Ministeriale in un vero e proprio Progetto di Procedura Penale, sulla base della vecchia legge/delega del 3 aprile 1974. A dire il vero sia nella vecchia legge/delega, sia nella formulazione data dalla Commissione Ministeriale, la materia delle prove era stata trattata prevalentemente sotto il profilo della rivendicazione del diritto di ogni parte alla prova, di una limitazione pertanto dei poteri giudiziari nell’esclusione della prova senza che vi fosse il consenso di tutte le parti, e insomma di quella rivendicazione anche della parità delle prove a carico e delle prove a discarico, nella loro ammissione, e questo anche in conformità dei Principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Sono quindi tematiche attinenti proprio alla ricerca e definizione della prova che giustamente, come era stato detto nella preliminare introduzione del Presidente Barba e del Presidente Tamburrino, rappresenta un capitolo che questa volta è stato lasciato fuori di questo nostro dibattito che verte, viceversa, sulla valutazione della prova una volta acquisita e una volta legalmente acquisita.

Questo grande capitolo intermedio della legalità nell’acquisizione della prova, della valicabilità delle prove illecite o meno, meriterebbe forse un approfondimento degno di un dibattito così elevato come è stato quello di questa mattina. Un dibattito nel quale io non mi aspettavo in nessun modo di intervenire; ho avuto un momento di panico quando ho visto quel cartello a questo tavolo. In un primo momento sono stato rassicurato che rappresentava soltanto un segno di presenza gradita al tavolo stesso, e dopo, viceversa, mi avete fatto entrare in un relativo sgomento che talvolta coglie inopinatamente chi deve rendere la parola.

Sul tema della valutazione della prova non c’è una presa di posizione sufficiente, a mio avviso, nel disegno di legge/delega, non so per arrivare a quali risultati. Forse per arrivare a risultati negativi o nulli, come quelli a cui è arrivata la Camera dei Deputati nel suo lungo ed approfondito esame che certamente ridiscuteremo noi.

Non mi pare, come dice il Presidente Santiapichi, che ho ascoltato con antica amicizia ed ammirazione, che ci sia oggi una spinta addirittura tradotta in testi di legge verso la reintroduzione del principio della tassatività dei mezzi di prova. Certamente è un tema che è sempre stato portato avanti nella dottrina penalistica, perché il libero convincimento del magistrato non è posto in discussione, ma non c’è dubbio che ci siano anche dei limiti; un determinato quadro nel quale questo libero convincimento possa esercitarsi è proprio in tutte le legislazioni civili. Direi che è un tema implicito, che non è stato esplicitato nella maggior parte delle legislazioni civili, dove si osservano principi rigorosi nella materia della valutazione delle prove; basta pensare al diritto anglosassone, e in modo particolare, al diritto nordamericano.

Questi principi non sono stati scritti nelle leggi; non sono stati tradotti nei codici; sono principi frutto di elaborazioni giurisprudenziali. Ora, la nostra elaborazione giurisprudenziale in questa materia si solleva aldilà di quelle che possono essere le polemiche contingenti a cui hanno dato lungo celebri processi e a cui daranno luogo certamente i processi che si svolgeranno in questi mesi. Non c’è dubbio che l’elaborazione giurisprudenziale italiana nella materia della valutazione delle prove è un’elaborazione che non appare chiaramente soddisfacente e di questo noi facciamo anche carico, non ai giudici di merito, ma proprio alla Corte Suprema di Cassazione, alla quale tuttavia siamo debitori di un’infinità di insegnamenti in questo come in altri campi. Le siamo debitori in modo particolare in questi ultimi anni, di queste iniziative assai frequenti che essa prende per dibattiti che sono di grandissima utilità.

Non è perfettamente soddisfacente perché non c’è dubbio che vi è stato nel corso degli anni, dei decenni, un sempre crescente abbattimento di quei vincoli che sono pure improntati al massimo rispetto per l’attività del giudice o addirittura improntati ad un carattere autoritario come il giudice Rocco (basti pensare a quella che è stata la larghezza giurisprudenziale nel tema dell’ammissione delle prove). Letture di documenti acquisiti esclusivamente in determinate

forme nelle indagini preliminari nella fase istruttoria, e che poi, dovendo passare a dare un giudizio, dovevano avere dei vincoli particolari, sono stati a poco a poco abbattuti; si è avuto l’ingresso delle prove acquisite in indagini di polizia anche dove i riscontri non vi fossero.

Ecco perché ora serpeggia, e di questo ne do atto al Presidente Santiapichi, nella dottrina penalista, nella dottrina processualistica e anche nel potere legislativo, la tentazione di stabilire non una vera e propria tassatività dei mezzi di prova, ma dei divieti, sanciti da nullità, della utilizzabilità di determinate prove in determinati momenti. Si tratta quasi di una forma di reazione consapevole a quello che è stato l’allargamento del libero convincimento del giudice, che nessuno discute nella valutazione della prova, nei confronti delle prove legali, ma che si è tradotto anche in una libertà assoluta di utilizzazione di tutti i mezzi di prova in una assenza di ogni regola nella valutazione degli stessi.

La storia di quelle che sono le regole della chiamata in correità, tema attualissimo che vediamo ogni giorno attraverso il pentitismo e attraverso fenomeni analoghi, è quanto mai significativa. Infatti a seguito di un accoglimento di quei caratteri vigorosi che erano stati elaborati non solo nella dottrina, ma anche accolti nella giurisprudenza, questi criteri poco a poco sono venuti a cadere ed oggi ci troviamo addirittura alla proclamazione contenuta con sentenze di merito. Io non ho ancora letto la famosa sentenza al processo di Napoli, ma pare addirittura che contenga la proclamazione della non necessità di alcun riscontro oggettivo della possibilità della chiamata in correo. La chiamata in correità può essere sufficiente argomento per il giudice per il suo libero convincimento e per arrivare ad una determinata convinzione.

Ho voluto fare questi accenni per dire che queste preoccupazioni vi sono, che sono preoccupazioni presenti e che sono molto difficili da risolvere in sede legislativa, perché non solo negli ordinamenti dove la giurisprudenza si forma libera da stesti legislativi, ma anche dove, viceversa, avviene la trascrizione delle leggi scritte, la formulazione di regole di questo genere diventa, in testi di legge, estremamente ardua e difficile. Nel Progetto Pisapia – Conso vi è tuttavia una interessante norma sulla testimonianza indiretta e sui limiti della stessa, quella cioè che gli americani chiamerebbero “per sentito dire” che dovrebbe essere sempre raccolta, ma che a mio avviso dovrà essere potenziata. Questa è certamente una tematica che ci interessa in sommo grado nel potere legislativo, ed in questo senso ogni occasione di incontro per noi è estremamente feconda. L’altro aspetto sul quale volevo soffermarmi, soltanto per mettere in rilievo i motivi di apprendimento che mi ha dato anche questo simpatico incontro, promosso dal C.E.U. e dalla Corte Suprema di Cassazione, è quello che riguarda il tema delle perizie. Anch’esso è un tema estremamente arduo e difficile, in cui noi conosciamo quelle che sono le difficoltà estreme nelle quali si trova il magistrato nella scelta tra pareri discordi o nelle perplessità che possono nascere anche di fronte a parerei unanimi e conformi, ma che non riescono a convincere la propria intima coscienza a raggiungere la propria persuasione. Anche su questo c’è una trasformazione legislativa in atto, ma anche una trasformazione culturale.

E’ noto che il giudice Rocco aveva sbarrato categoricamente la strada ad ogni perizia psicologica; infatti voleva la perizia esclusivamente quando vi fosse indizio di malattia mentale e poi uscivano fuori quelle perizie psichiatriche che sotto il profilo della pericolosità sociale, sulla quale tuttavia il perito era chiamato a pronunciarsi, introducevano, in modo qualche volta insufficiente, la perizia psicologica. Oggi, viceversa, vi sono stati decenni attraverso i quali c’è stata un’enorme spinta a favore della perizia psicologica, della perizia criminologica, e questa spinta viene in certa misura raccolta nelle leggi in preparazione. Ma questo non avviene senza la consapevolezza dei limiti di queste perizie, per cui anche il richiamo che ci è stato fatto dagli insigni magistrati che hanno parlato, che ci è stato fatto dal Prof. Trimarchi, ha un suo senso.

Ecco un altro degli argomenti più gravi.

Io penso che una perizia psicologica in linea di massima sia ammissibile, che un contributo al giudice possa darlo, che il giudice debba sempre restare il “peritus peritorum” in definitiva, e questo principio non sarà certamente, in nessun modo, intaccato dalla cultura in gestazione; è legato strettamente a questo, il problema della formazione culturale degli operatori di giustizia che indubbiamente è arretrata. La preparazione culturale è arretratissima negli avvocati attraverso la formazione esclusivamente giuridica e attraverso quelle che sono le forme di concorsi scritti e dorali; ed arretrata certamente nei magistrati, nonostante che un grande sforzo di perfezionamento della magistratura sia stato sempre compiuto o sia stato comunque una meta mai dimenticata, e sempre tenuta presente come essenziale per la formazione della magistratura stessa.

E’ un vecchio discorso, un discorso che si faceva cinquanta anni fa, quando io cominciavo ad occuparmi di queste cose. Si pone la necessità a questo proposito che alcuni esami integrino la facoltà di giurisprudenza. Il Consigliere Tomassi, che è uno dei promotori di questo incontro, e al quale mi legano anche tanti ricordi universitari, mi ha sottoposto queste indicazioni; non c’è dubbio che nelle scuole di diritto, limitate peraltro a quattro anni anzi che ai cinque, come più volte si era postulato e si era richiesto, esami come la psicologia, il diritto della medicina, le scienze integrate, ecc. dovrebbero avere un certo ingresso, dato che per ora sono state abbandonate esclusivamente a scuole di perfezionamento che di solito funzionano piuttosto male e che non da tutti possono essere seguite, o a corsi di tirocinio che poi effettivamente non si fanno; sono stati fatti qualche volta quelli per praticanti procuratori, ma è troppo poco.

Io credo che un principio di formazione universitaria sarebbe certamente auspicabile, così come sono auspicabili corsi aggiornamento per tutti gli operatori della giustizia. Il punto più interessante di questo nostro dibattito, per noi profani di questa materia delle scienze integrate, è stato rappresentato dal contributo del Prof. Trimarchi. Egli stesso, però, ha riconosciuto, nonostante i limiti che la scienza pone al raggiungimento della verità, che è quasi un diritto naturale oltre che un bisogno umano la ricerca della verità e che noi non possiamo non mantenere questa illusione. E’ una illusione alla quale si adeguano le leggi e alla quale pertanto dobbiamo adeguarci.

In una ricerca che è qualche volta certamente limitata, condizionata e lascia uno spazio enormi di incertezze, si può ancora proporre un obiettivo, quanto meno quello della ricostruzione della verità del fatto. E’ una proposta legittima ed è una verità che noi pensiamo che si posa conseguire. Lasciamo da parte il problema della ricostruzione del soggetto dell’eventuale reato, della personalità e di come esso è potuto arrivare alla commissione del fatto, che viene considerato come reato. Chiedo scusa al Presidente Virgilio se parlo soltanto in termini di procedura penale, ma la ricostruzione del fatto interessa ovviamente anche la giurisdizione civile; io penso che alla ricostruzione del fatto si debba quanto meno essere ancora interessati con un minimo di speranza di poterci arrivare. Ci sono comunque una serie di problemi che diventano sempre più relativi; la pura relatività si traduce anche nella scienza giuridica. Si pensi al famoso lavoro del Prof. Stella in materia di rapporto di causalità in cui ci dimostra che il rapporto di causalità non sarebbe altro che un rapporto probabilistico, diversamente da quella che è la meta che abbiamo sempre creduto di poter raggiungere su un piano diverso. Aldilà di queste relatività io credo che l’impegno giudiziale di tutti gli operatori del diritto debba rimanere estremamente saldo; credo che la verità sui fatti possa essere realizzata. Il problema del soggetto autore di reato è un problema che è sempre stato presente nel diritto penale, e che trova anche nelle leggi un tentativo di armonizzazione di tutte quelle che possono essere le influenze, sia ambientali che biologiche, sulla sua condotta, e se hanno spazio lo hanno sia nel campo delle cause di impunibilità sia nel campo del riconoscimento dell’effetto che possono avere anche le semplici psicopatie o le anomalie del carattere, che oggi, in Italia, hanno sfogo soltanto nelle attenuanti generiche, ma che potrebbero avere altri sfoghi ed altri riconoscimenti. Però il problema della ricerca della verità sul fatto, quantomeno quello, non ci deve distogliere dalla nostra volontà e fermezza della necessità e possibilità di arrivarvi. Certo, su questa possibilità incide quell’altro tema che il Prof. Trimarchi ha posto in rilievo, e cioè il tema della testimonianza. Non c’è dubbio che egli rappresentandoci il quadro dei due emisferi cerebrali e il significato delle due forme di memoria che a questi si ricollegano, è entrato nel vivo della valutazione della testimonianza e delle difficoltà immense della valutazione di essa. Ecco perché il perfezionamento scientifico in questo campo è di estremo interesse; ecco perché non c’è dubbio che soprattutto in questo settore della valutazione della testimonianza, l’apporto della scienza, delle scienze biologiche, delle scienze integrate, possa dare al giudice un contributo molto maggiore di quello che egli è portato oggi ad utilizzare quando classifica come falsa o vera una determinata testimonianza.

Ecco perché questi incontri sono estremamente utili: di strada in comune tra la scienza e la giustizia, da percorrere, ce n’è ancora molta.

Mi permetterà di concludere, gentilissimo Presidente, rallegrandomi per il fatto che in una mattinata di lavoro il C.E.U. e la Corte Suprema di Cassazione abbiano saputo raccogliere un pubblico non soltanto così eletto, ma anche così vasto e ricco; e la felicitazione nel vedere in questo pubblico grandissima parte di giovani, i quali hanno certamente la loro formazione universitaria, ma sentono anch’essi il bisogno, come lo sentiamo tutti noi, di raccogliere aldilà della formazione universitaria dei contributi che solo con queste forme o con forme analoghe possono essere dati. E noi auspichiamo che quest’opera veramente preminente della Corte Suprema di Cassazione possa continuare e possa giovare non solo al perfezionamento della giurisprudenza stessa della Corte Suprema di Cassazione, ma al perfezionamento di tutti noi, che peraltro possono confermare in piena conformità con il Prof. Trimarchi, sarà sempre animato dal profondo rispetto per la funzione del giudice e della consapevolezza della difficoltà dell’opera sua.

S.E. Presidente Mario Barba:

Grazie al Prof. Vassalli che, al solito, è riuscito a mettere in evidenza i punti salienti che attengono in effetti, ancora una volta, oltre che a delle necessarie riforme legislative e degli istituti, alla preparazione tecnico – professionale degli operatori di giustizia; espressione nella quale non posso non accumunare gli avvocati, i difensori delle parti, come i magistrati.

Ringrazio questo pubblico così cortese e attento.

Reco omaggio grato e riconoscente, ancora una volta, al nostro amato Presidente Pertini, augurandoci di vederlo sempre più spesso tra noi come del resto ci aveva abituato a fare con il suo innato senso di democrazia e di partecipazione.

Ringrazio tutti voi altri, auspicandomi, come ha testé detto il Prof. Vassalli, che manifestazioni e dibattiti del genere si sviluppino in maniera adeguata e aperta a tutti. Grazie.

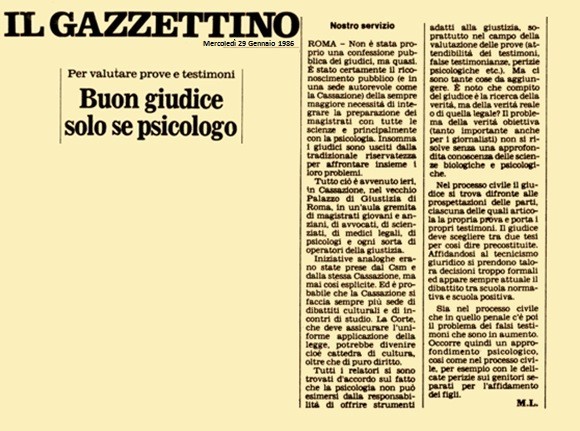

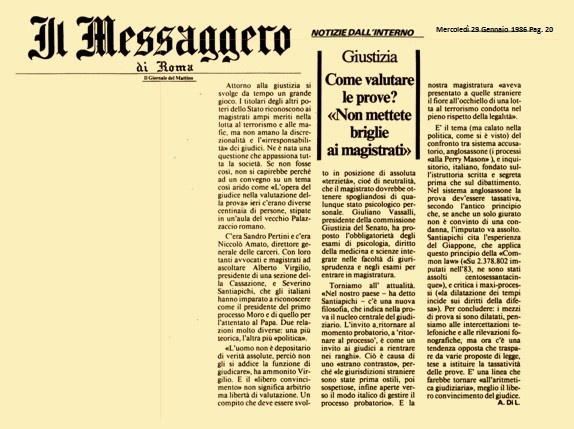

RASSEGNA STAMPA SULL’INCONTRO DI STUDIO